In unserem neuesten Saar Brief fasst Prof. Giegerich seinen gerade veröffentlichten Beitrag auf dem Verfassungsblog zur Europawahlreform zusammen. Er ist hier direkt abrufbar.

Weiterlesen

In unserem neuesten Saar Brief fasst Prof. Giegerich seinen gerade veröffentlichten Beitrag auf dem Verfassungsblog zur Europawahlreform zusammen. Er ist hier direkt abrufbar.

Weiterlesen

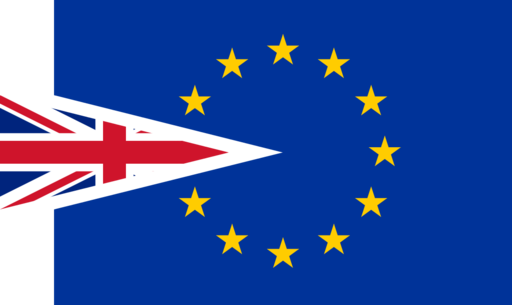

Eine Einschätzung von Sebastian Zeitzmann (von der EAO am 09.06.2017 als Pressemitteilung veröffentlicht und abrufbar unter https://www.eao-otzenhausen.de/fileadmin/user_upload/EAO/Content_Ueber_uns_Dokumente/Presseinformationen/2017-06-09_PM_Wahlausgang_GB_Brexit_Zeitzmann.pdf) Im Vereinigten Königreich wiederholt sich binnen eines Jahres die

Weiterlesen

Eine Kurzzusammenfassung, worum es bei den Wahlen zum Europäischen Parlament geht von Dipl.-Jur. Sabrina Lauer, LL.M. Im Zeitraum zwischen dem 22. und 25. Mai

Weiterlesen