Die Ergebnisse der Europawahlen kommentiert vom niederländischen Gastprofessor Prof. Dr. Jacco Pekelder* In den ersten Tagen nach der EU-Wahl geisterte die Angst vor einem „Aufmarsch

Weiterlesen

Die Ergebnisse der Europawahlen kommentiert vom niederländischen Gastprofessor Prof. Dr. Jacco Pekelder* In den ersten Tagen nach der EU-Wahl geisterte die Angst vor einem „Aufmarsch

Weiterlesen

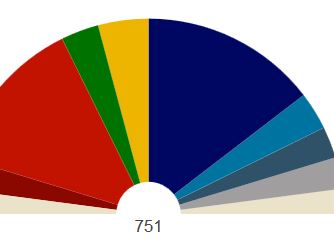

Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 Hier die vorläufigen Endergebnisse wie abrufbar unter: http://www.ergebnisse-wahlen2014.eu/de/election-results-2014.html

Weiterlesen

Eine Kurzzusammenfassung, worum es bei den Wahlen zum Europäischen Parlament geht von Dipl.-Jur. Sabrina Lauer, LL.M. Im Zeitraum zwischen dem 22. und 25. Mai

Weiterlesen

European Politics in British Terms A commentary by Darren Harvey Euroscepticism is defined in the Oxford English Dictionary as “A tendency to have doubts or

Weiterlesen

Warum das Bundesverfassungsgericht (erneut) Recht hat Eine Stellungnahme von Sebastian Zeitzmann Wie viele Regalmeter mögen im Archiv des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) wohl mittlerweile mit Akten zu

Weiterlesen

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hebt Sperrklausel zum zweiten Mal auf: Chancen für Kleinparteien steigen Mit dem Urteil vom heutigen Tag (26.02.2013) hat der Zweite Senat

Weiterlesen